微細藻類による金ナノ粒子の「環境にやさしい創製法」

―機能性バイオマテリアル合成を、よりグリーンに―

大阪大学大学院理学研究科博士後期課程のリハム・サミール・ハミダさん、同蛋白質研究所蛋白質物理生物学研究室の鈴木団准教授らと、同ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(WPI- PRIMe)の原田慶恵特任教授(常勤) 、京都工芸繊維大学の外間進悟助教、シンガポール国立大学(シンガポール)のJames Chen Yong Kah准教授による国際共同研究グループは、微細藻類の抽出液を用いたグリーン合成法により、高品質な金ナノ粒子を合成する方法を開発しました。

金ナノ粒子とは、直径が数10ナノメートルほどの極めて小さな金の粒子です。光を吸収して熱に変える性質(光熱変換)を持ち、がんの光熱治療などへの応用が期待されてきました。しかし、従来の化学合成法では粒子の凝集や不安定化が避けられず、それを防ぐために有害化学物質を必要とするなど、生体適合性や環境への悪影響が課題でした。

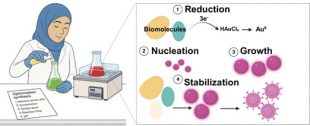

本研究では、高温に強い新種の微細藻類と、食品用途でも知られるシアノバクテリア(スピルリナ)の抽出液を還元・安定化剤として用いることで、有害物質を使わずに安定した金ナノ粒子を一段階で合成する条件を見出しました。

得られたバイオ由来の金ナノ粒子は、藻類中のタンパク質・多糖・脂肪酸などが自己組織化的に粒子表面に吸着することで凝集しにくくなり、高い光熱変換安定性を示しました。そのため正常細胞(Vero細胞)への毒性は低く、生体適合性の高いナノ材料であることが確認されました。さらに、光照射によって熱を放出し活性酸素種を発生して、がん細胞(HeLa細胞)に細胞死を誘導することが明らかになりました。

この手法は、金属ナノ粒子を有害化学薬品を使用せずに、生物由来の素材で持続可能に大量合成できる新しいプロセスとして、医療分野のみならず、触媒、バイオセンシング、光機能材料など幅広い分野への展開が期待されます。

本研究成果は、米国化学会(American Chemical Society)が発行する雑誌で、化学分野における持続可能性を扱う「ACS Sustainable Chemistry & Engineering」に、11月7日(金)22時(日本時間)に公開されました。また、掲載誌のFront Coverを飾りました。

微細藻類の抽出液が、最適化された条件下で塩化金酸(HAuCl4)を①還元し、②核の形成、③成長、そして④安定化の段階を経て、安定な金ナノ粒子を形成する。

Related links

〈共同リリース機関HP〉

本件に関する問い合わせ先

大阪大学 蛋白質研究所蛋白質物理生物学研究室

准教授 鈴木 団(すずき まどか)

TEL:06-6879-8628

E-mail: suzu_mado@protein.osaka-u.ac.jp