海外からの来訪・海外訪問

海外の大学等から理学研究科への来訪、理学研究科から海外の大学等への往訪について紹介します。

タイ・カセサート大学からの訪問について

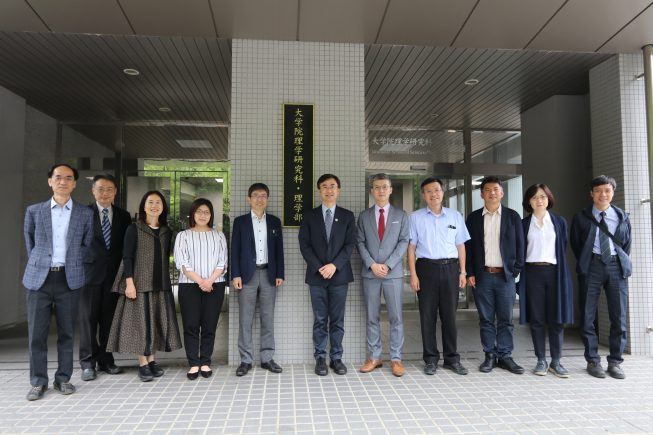

2026年1月19日(月)、タイのカセサート大学より、Wanchai Pluempanupat理学部長をはじめとする教員5名と学生5名が本研究科を表敬訪問されました。

本研究科からは近藤 忠 研究科長、舩橋 靖博 教授(国際交流委員会委員)、吉成 信人 教授(化学専攻)、髙島 義徳 教授(高分子科学専攻)が出迎え、今後の連携について懇談を行いました。懇談ではまず、本研究科とカセサート大学理学部との間での部局間学術交流協定の締結に向けた協議を行い、続いてカセサート大学の特色などをご紹介いただきました。

その後、本研究科の古谷 朋之 准教授、大高 理 准教授(国際交流委員会委員)が加わり、DDP(ダブルディグリー・プログラム)協定の締結に向けた、より具体的な協議を行いました。

また同日午後には、両大学の研究者による合同シンポジウム(The 2nd KU-OU Bilateral Symposium)が開催され、最新の研究成果について活発な議論が交わされました。

同行したカセサート大学の学生5名は1月23日まで滞在し、大阪大学の関連施設見学等を予定しています。

今回の訪問とシンポジウムを機に、今後さらに両大学間の連携を深め、国際的な研究交流および人材育成を推進してまいります。

【訪問者(教員のみ記載)】

Assoc. Prof. Dr. Wanchai Pluempanupat – Dean of the Faculty of Science

Assoc. Prof. Dr. Chatchawan Jantasuriyarat – Deputy Dean for Research and International Affairs

Asst. Prof. Dr. Chatchalerm Kasewetsuriya – Deputy Dean for Academic Affairs

Assoc. Prof. Dr. Pitak Chuawong – Assistant Dean for Research

Assoc. Prof. Dr. Panu Pimviriyakul – Assistant Dean for International Affairs

台湾・国立台湾師範大学を訪問しました。

2025年12月2日から3日にかけて、大阪大学理学研究科の教職員5名が、国立台湾師範大学の招待を受けて同大学を訪問しました。

12月2日には、国立台湾師範大学を表敬訪問し、Prof. Wen-Chung Kao (Dean of the College of Interdisciplinary Industry-Academia Innovation)、Prof. Cheng-Hung Lin、Prof. Hui-Ling Sungの3名の教授と面談いたしました。今後の教育研究交流および半導体を活用したAI Workshop開催の可能性について、具体的な方策を含めた意見交換を行い、ワークショップの実施に向けて検討を進める方向となりました。

また、12月3日にはRealtek SemiconductorおよびEinkを訪問し、各社の事業概要、研究開発について詳細な説明を受け、製品や技術の展示を見学しました。これらの訪問では、来年度に予定している「グローバル研究者育成インテンシブプログラム in 台湾」を構築する上で、学生が企業見学を行う際の内容や方法を検討するための有益な情報を得ることができました。

今回は以下5名が国立台湾師範大学を訪問させていただきました。

近藤 忠 研究科長、久保 孝史 副研究科長、越野 幹人 教授、藤井 良子 事務長補佐、横井 望 大学院係主任

今回の訪問を通じ、国立台湾師範大学との親交を深める有意義な機会となりました。

-1-653x466.png)

台湾・国立台湾師範大学からの訪問について

2025年7月25日 (金)、本学の大学間協定校である、国立台湾師範大学から以下5名が本研究科を訪問されました。

・Prof. Wen-Chung Kao – Dean, College of Interdisciplinary Industry-Academia Innovation

・Prof. Hui-Ling Sung – Associate Vice President, NTNU Extension,

School of Continuing Education

・Ms. Kuan-Wen Wang – Secretary, College of Interdisciplinary Industry-Academia Innovation

・Ms. Yee-Wan Tan – Assistant, College of Interdisciplinary Industry-Academia Innovation

・Ms. Pin-Hui Wu – Assistant, College of Interdisciplinary Industry-Academia Innovation

当研究科からは、近藤 忠 教授(研究科長)、久保 孝史 教授 (副研究科長)、越野 幹人 教授 (国際交流委員会 委員長)、香門 悠里 講師 (企画推進本部・国際交流センター) が出席し、産学連携を見据えた今後の学生交流および研究者交流について活発な議論を交わしました。

今回の議論をもとに、今後も更なる国際的な研究交流と人材育成を推し進めてまいります。

バングラデシュ・ジャショア科学技術大学からの訪問について

2025年6月30日、ジャショア科学技術大学のMd. Abdul Mazid副学長、Kishor Mazumder准教授が理学研究科にご来訪いただきました。

理学研究科からは、近藤研究科長、深瀬前研究科長、久保教授、香門講師の4名の教員が出席しました。双方大学による大学及び研究科について説明を行うとともに部局間交流協定の締結など今後の交流について議論しました。

フィリピン・アダムソン大学からの訪問について

2025年6月24日(火)、フィリピン・アダムソン大学(以下5名)から訪問を受けました。

・Prof. Eleanor S. Austria – Dean, College of Science

・Asst. Prof. Wilhelm M. Javier – Chairperson, Department of Biology

・Ms. Cindy T. Bautista – Head, Chemistry Laboratory

・Asst. Prof. Robertson A. Laban – Chairperson, Department of Mathematics and Physics

・Asst. Prof. William Bill P. Turnbull, Jr.– Director, Center for Innovative Learning

当研究科から近藤 忠教授(研究科長)、久保 孝史 教授 (副研究科長)、香門 悠里 講師、人間科学研 究科から安元 佐織 准教授が参加し、双方の組織や教育制度を紹介するとともに、教育や研究における将来的な交流について議論を行いました。両大学の親交を深める有意義な機会となりました。

国立中山大学からの訪問について

2025年5月20日(火)、本研究科は台湾の国立中山大学より教職員および大学院学生の訪問を受け、交流を深めました。

当日は、以下の7名が来訪されました:

・Prof. Jyh-Tsung Lee(理学院長)

・Prof. Chun-Hu Chen(化学系教授)

・Prof. Toshio Kasai(化学系客座教授/大阪大学名誉教授)

・Ms. Ya-Chun Chuang(理学院ダブル・ディグリー・プログラム担当専任職員)

・大学院生3名

午前中には、中山大学の大学院生による研究発表会を開催し、活発な質疑応答が交わされました。午後には、本研究科化学系の4研究室を訪問いただき、研究内容や設備をご紹介しました。

その後、午後3時より中山大学の教職員4名と、本研究科から近藤 忠 研究科長、久保 孝史 教授、

越野 幹人 教授、香門 悠里 講師が出席し、昨年度に締結されたダブル・ディグリー協定に基づく連携強化について意見交換を行いました。また、2025年12 月 6 日(土)に台湾・高雄市で開催される、本学理学研究科と国立中山大学理学院との合同ワークショップを行う予定です。今後も組織的な教育・研究交流を一層発展させていくことで、双方の協力関係をより強固なものとすることを確認しました。

ベトナム国家大学ハノイ校科学大学附属高等学校からの訪問について

日本科学技術振興機構(JST)が主催する「国際青少年サイエンス交流事業 さくらサイエンスプログラム」の支援を受け、2025年1月19日~25日に、ベトナム国家大学ハノイ校科学大学附属高等学校(HSGS)から生徒7名、教職員1名の計8名が大阪大学大学院理学研究科に滞在しました。

期間中、豊中キャンパスと吹田キャンパスにある半導体に関する研究室を訪問したほか、模擬授業を体験するとともに、箕面キャンパスの日本語日本文化教育センターにも訪問し、大阪大学での研究環境や教育環境について学びました。大阪大学茶道部の協力のもと、茶道を体験し、日本文化の奥深さにも触れることができました。また、適塾への訪問を通して大阪大学の歴史についても学びました。さらに、今回はHSGSとの交流を継続している兵庫高校の生徒も招き、豊中キャンパスの研究室と近隣企業(ダイキン工業株式会社)への訪問を通して、共に学びながら友好関係を深めました。

滞在最終日には、大阪大学の留学生、HSGSおよび兵庫高校の生徒が、それぞれの学校および学生生活について紹介し、活発な意見交換を通して相互理解を深めました。

今回来日した生徒たちが、将来の大阪大学の留学生や国際共同研究パートナー、あるいは将来のさくらサイエンスプログラムの引率者となり、新たな国際交流の架け橋になってもらえるものと期待します。

タイのマヒドン大学及びチェンマイ大学からの訪問について

日本科学技術振興機構(JST)が主催する「国際青少年サイエンス交流事業 さくらサイエンスプログラム」の支援を受け、2025年1月20日から1月24日までの間、タイのマヒドン大学およびチェンマイ大学から6名の大学院生と2名の研究者が大阪大学理学研究科(GSS)に滞在しました。

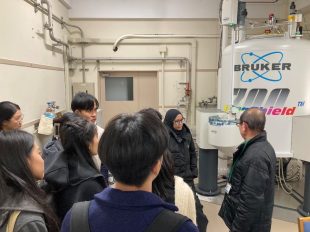

期間中、豊中キャンパスと吹田キャンパスにある化学系の研究室を訪問したほか、大阪大学総合学術博物館や適塾を訪れ、大阪大学の歴史と研究環境を学びました。豊中キャンパスの研究室ツアーの一環として、コアファシリティ機構の支援を受けて、分析機器施設における共有機器の遠隔操作システムを体験する機会を設けました。さらに、吹田キャンパス訪問に合わせて、同キャンパス内にある学内スタートアップ企業(Alpha Fusion Inc.)を訪問し、理学系研究の重要性を会社の視点から学ぶ機会を設けました。

滞在最終日には、同時来日していたマレーシア科学大学の教員も招き、国際シンポジウムASEAN-OU Chemistry Symposium 2025を開催しました。大阪大学を含めて3か国4校からの発表があり、将来の国際共同研究につながる活発な意見交換がなされました。

マレーシア科学大学からの訪問について

2025年1月16日、マレーシア科学大学の下記代表団が、日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業(NEXUS)プログラムの一環として理学研究科に来訪し、近藤忠研究科長を表敬訪問しました。

・Mohd Rizal Bin Razali博士 (化学部・学部長)

・Enis Nadia Binti Md Yusof博士(遠隔教育学部)

・Farhatun Najat Maluin博士(化学部)

理学研究科からは、近藤忠研究科長、吉成信人教授と舩橋靖博教授の3名の教員と大学院係の担当者2名が出席しました。会談では、マレーシア科学大学より、化学科学部と遠隔教育学部の組織構成や教育システムについて説明がありました。また、今後の交流について話し合い、部局間協定およびダブル・ディグリー・プログラム協定の締結に向けた議論が行われました。

蘭州大学からの訪問について

2025年1月10日、蘭州大学のSuiwen Hou生命科学院院長、Pingping Qian教授(大阪大学招聘教授)が理学研究科に来訪し、部局間学術交流協定の調印式を行いました。

理学研究科からは、近藤忠研究科長、志賀向子専攻長、近藤侑貴教授の3名の教員が出席しました。調印式では、双方大学による大学及び研究科について説明を行うとともに今後の交流について議論が行われました。

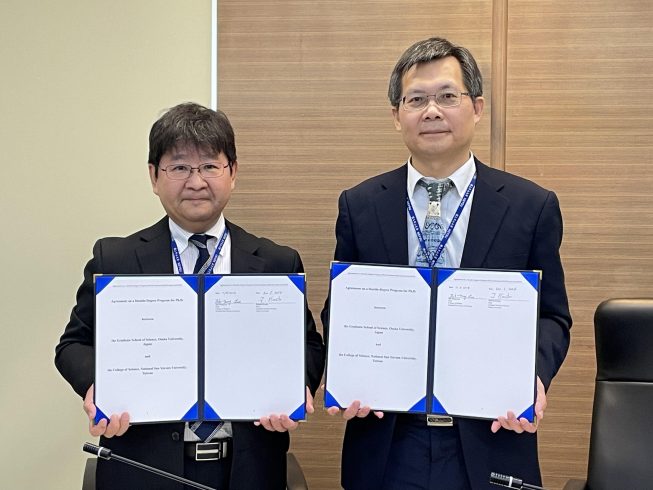

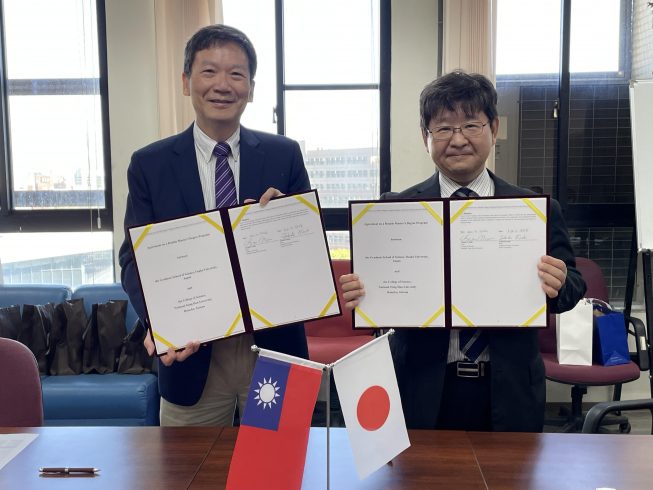

台湾・5大学(国立中山大学、国立陽明交通大学、国立清華大学、国立台湾大学、国立台湾師範大学)への訪問について

2024年11月5日(火)から7日(木)にかけて台湾・5大学(国立中山大学理学院、国立陽明交通大学理学院、国立清華大学理学院、国立台湾大学理学院、国立台湾師範大学継続教育院)を訪問しました。

本研究科の参加者は、近藤 忠研究科長、藤原 彰夫筆頭副研究科長、久保 孝史副研究科長、越野 幹人教授(国際交流委員長)、近藤 侑貴教授(生物科学専攻)、香門 悠里講師(国際交流委員)の6名でした。

この海外訪問中、国立中山大学理学院および国立清華大学理学院では、ダブル・ディグリー・プログラム (DDP)の調印式が執り行われ、より一層の学術・学生交流の発展について議論しました。また、いずれの訪問先においても、大学間ならびに部局間の国際交流を促進するための情報交換を行いました。特に、本研究科の英語コースのIPCやSISC、DDPについて紹介し、今後の国際的な研究交流や学生交流に関する相談を行いました。

今回の訪問による交流の成果に基づき、今後も更なる国際的な研究交流と人材育成を進めていきます。

中国・上海交通大学致遠カレッジからの来訪について

2024年9月10日(火)中国・上海交通大学致遠カレッジ(以下3名)から訪問を受けました。

・YE XI, Associate Dean

・YANG LI, Program Director in Chemistry

・ZHAO WUNAJI, STAFF Coordinator

当研究科からは、久保 孝史教授、越野 幹人教授が参加し、双方の組織や教育制度を紹介するとともに、教育、研究における今後の組織的な交流について懇談を行いました。

両大学の親交を深める有意義な機会となりました。

イタリア・トリノ大学とのダブル・ディグリー・プログラム協定書の調印式について

2024年6月11日(火)、イタリア・トリノ大学とのダブル・ディグリー・プログラム協定書の調印式がオンラインで開催されました。

Stefano Geunaトリノ大学学長による挨拶に続き、Gianluigi Benedettiイタリア駐日大使、近藤忠理学研究科長が今後の交流について展望を述べました。

その後、Cristina Prandiトリノ大学副学長、本学側のコンタクトパーソンであるLuca Baiotti准教授から、双方の組織、プログラムの紹介が行われ、両大学の共通点や相互に補完可能な点を確認しました。

最後に、Marco Prencipe在大阪イタリア領事によるコメントで締めくくられ、両大学ならびに両国がさらに協力関係を深めることを約束しました。

華南師範大学への訪問について

令和5年12月20日 (木) に、大阪大学理学研究科(GSS)の舩橋 靖博 SISCコース長と核物理研究センター(RCNP)の 保坂 淳 IPCコース長が、華南師範大学(South China Normal University)とその附属施設の量子物質研究院(Institute of Quantum Matter: IQM, SCNU)を訪問しました。

SCNUの国際共同研究部門長のWeihong Tan 教授や物理学院副院長のZhengyuan Xue 教授、ならびにIQMのQian Wang 教授をはじめとする計7名と、素粒子・原子核物理学、量子物性物理学、および関連する科学の領域における共同研究や学生交流を促進するため、意見交換を行いました。

中国科学院現代物理研究所への訪問について

令和5年12月17日 (月) ~18日 (火)、大阪大学理学研究科(GSS)・核物理研究センター(RCNP)の代表団が、中国科学院現代物理研究所(IMP)の恵州キャンパスを訪問し、共同シンポジウムを開催しました。本学からの参加者は、保坂 淳 IPCコース長、舩橋 靖博 SISCコース長、谷畑 勇夫 核物理研究センター特任教授、川畑 貴裕 物理学専攻教授の計4名でした。

シンポジウムでは、IMP 核物理研究センター長 周暁紅教授による研究成果の紹介に引き続き、本学からは、理学研究科の国際コース(IPC/SISC)ならびにRCNPの紹介を行い、IMPとの研究交流や大学院の学生交流について提案を行いました。今後、研究協力の更なる推進と相互訪問による大学院生の育成を目指し、より活発な交流を行う方向で双方が合意しました。

シンポジウム終了後、参加者は大強度イオン加速器施設(HIAF)と中国主導型加速器駆動システム(CiADS)の建設現場を視察し、これらの大型施設を活用した共同研究や学生交流について、共に前向きに取り組む姿勢を示しました。今後の国際交流による学術的な発展が期待されます。

中国科学院現代物理研究所

https://english.imp.cas.cn/news/ln/202312/t20231223_654200.html

https://english.imp.cas.cn/

さくらサイエンスプログラムによるタイ2大学(マヒドン大学、チェンマイ大学)からの来訪について

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の「国際青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプログラム)」に本研究科の提案が採択され、2024年1月29日(月)から2月2日(金)の5日間の日程でマヒドン大学とチェンマイ大学から教員と学生(計11名)が大阪大学大学院理学研究科化学専攻に滞在しました。豊中吹田両キャンパスでの研究室訪問や大阪大学博物館および適塾の見学等のプログラムを通じて、大阪大学の歴史や研究環境を紹介いたしました。滞在最終日には、両大学の教員学生が参加する研究シンポジウム(第4回日本-タイ化学ミニシンポジウム)を開催し、学術交流も行いました。

ベトナムの高校2校への訪問と日本留学フェア参加

2023年11月25日から27日にかけて、ルカ・バイオッティ准教授(インターナショナルカレッジ・理学研究科)とアンカウィジャヤ・クレメン特任講師(グローバルイニシアティブ機構)が、大阪大学ならびに理学部の代表として、ベトナムのトップレベルの高校2校を訪問するとともに、JASSO日本留学フェアに2回にわたり参加しました。

1)ホーチミン市、ブリティッシュ・インターナショナルスクール

まず、ホーチミン市のブリティッシュ・インターナショナルスクールを訪問しました。同校は、1学年に約100名が在籍する、ベトナム最大のインターナショナルスクールとして知られています。同校の進学指導カウンセラーによる紹介を受け、11年生と12年生の生徒たちとの懇談に臨みました。昼休みのくつろいだ雰囲気のなか、在ベトナム日本人を含む生徒たちが集まり、本学のプログラムの説明に熱心に耳を傾けました。

2)ホーチミン市、JASSO日本留学フェア

同市内で、JASSOが主催する日本留学フェアの第1回目が開催されました。日本留学を希望する生徒、その保護者や教員、現地の日本語学校の教員や関係者など、約880名が来場しました。本学のブースには約60名が訪れました。

3)ハノイ、JASSO日本留学フェア

翌日、2回目のフェアがハノイで開催されました。来場者は1100名を超え、127名が本学のブースを訪れました。理学研究科の修了生であるNghiem Vu Khai元ベトナム政府科学技術次官にもご挨拶をいただきました。

4)ハノイ、High School for Gifted Students

最終日、ベトナム国家大学ハノイ校科学大学附属高等学校(High School for Gifted Students)を訪問し、10年生と11年生の生徒とその保護者、教員に対して、本学ならびに理学部国際科学特別プログラム(IUPS)の紹介を行いました。IUPSは出願時に一定の日本語能力が要求されるため、入学希望者は事前に十分な日本語学習計画を立てる必要があります。そのため、卒業まで1年以上残す生徒を対象としました。

今回の訪問を通じ、本学の魅力を未来の優秀な学生に伝えることができたと感じています。ベトナム人学生が本学の高度な教育・研究に触れる機会につながること、ひいては日本人学生が留学生との交流を通じて世界に対する視野を広げるきっかけになることを期待します。

オランダ・グローニンゲン大学からの来訪について

2023年11月29日(水)、オランダ・グローニンゲン大学の御一行(以下6名)が当研究科を訪問されました。

1. Prof. Dr. Joost Frenken, Dean of the Faculty of Science & Engineering

2. Prof. Dr. Bayu Jayawardhana, Director of the Institute for Engineering and Technology Groningen ENTEG

3. Dr. Herman Woerdenbag, on behalf of the Groningen Research Institute for Pharmacy GRIP

4. Ms. Liza ten Velde, International Coordinator of the Faculty of Science & Engineering

5. Ms. Jodien Houwers, Senior Policy Adviser International Strategy & Relations

6. Mr. Tim Zwaagstra, Senior Policy Adviser International Strategy & Relations

本研究科からは、深瀬浩一研究科長の他、越野 幹人教授、ルカ・バイオッティ准教授、香門悠里講師が参加し、双方の組織や教育制度を紹介するとともに、今後の交流について懇談を行いました。

両大学の親交を深める有意義な機会となりました。

インドネシア・ブラウィジャヤ大学からの来訪について

2023年11月1日(水)、インドネシア・ブラウィジャヤ大学(Brawijaya University)の御一行(以下7名)が当研究科を訪問され、部局間学術交流協定の調印式を執り行いました。

1. Ratno Bagus Edy Wibowo, Dean of Faculty of Mathematics and Natural Science

2. Anna Safitri, International Relation Office

3. Prof. Fatchiyah, Head of Research Centre SMONAGENES

4. Mila Kurniawaty, Secretary of Mathematics Department

5. Corina Karim, Head of Analysis Laboratory Mathematics Department

6. Vira Hari Krisnawaty, Head of Master Study Program of Mathematics

7. Kwardiniya Andawaningtyas, Head of Mathematical Industry and Finance

本研究科からは、深瀬浩一研究科長の他、久保孝史副研究科長、松野健治教授、香門悠里講師が参加し、双方の組織や教育制度を紹介するとともに、ダブル・ディグリー・プログラム協定締結も視野に入れた今後の交流について懇談を行いました。

両大学の親交を深める有意義な機会となりました。

国立台湾師範大学への訪問について

2023年9月26日(火)から29日(金)にかけて、国立台湾師範大学(※)を訪問しました。

本研究科の参加者は、深瀨 浩一研究科長、久保 孝史副研究科長、安田 健彦教授(数学専攻)、志賀 向子教授(生物科学専攻)、寺田 健太郎教授(宇宙地球科学専攻)の5名でした。

期間中、台湾・日本・フィリピンの三か国合同でシンポジウムが開催され、国際的な共同研究や教員・学生の交流を促進するための意見交換が行われました。

今回の訪問による交流の成果にもとづき、今後もさらなる国際的な研究交流と人材育成を推し進めて参ります。

※大阪大学大学院理学研究科と台湾師範大学理学院とは2023年4月にダブル・ディグリー・プログラム協定を締結しています。(2023年4月25日(木)付の記事「台湾・国立台湾師範大学の来訪について」参照)

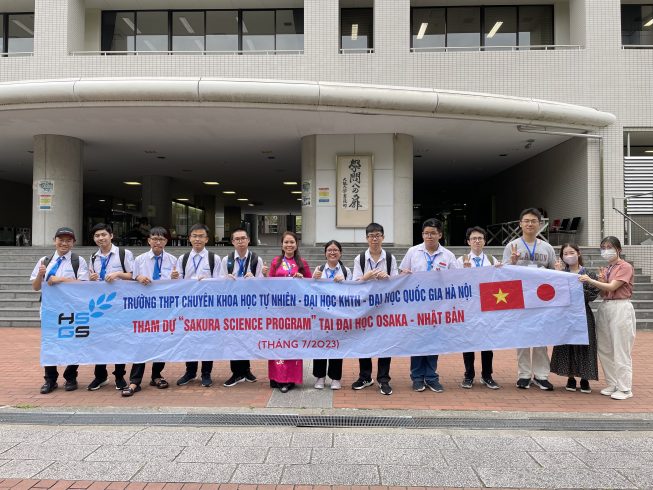

ベトナム国家大学ハノイ校科学大学附属高等学校からの訪問について

2023年7月3日~7日に、さくらサイエンスプログラムに基づく国際交流プログラムにより、ベトナム国家大学ハノイ校科学大学附属高等学校(HSGS)から生徒9名、教職員1名の計10名が大阪大学大学院理学研究科を訪問しました。

初日の7月3日には、オリエンテーション、理学部の学生による豊中キャンパスツアーを実施したのち、箕面キャンパスを訪問しました。箕面キャンパスでは、日本語日本文化教育センターの教員から大阪大学での日本語教育の環境について説明を受けました。

7月4日には、理学研究科の学生2名が同行してロート製薬株式会社を訪問しました。ロート製薬株式会社のご厚意により、会社紹介に加えてベトナム出身の社員の方との懇談会を開催していただき、日本で働くことについて熱い議論を交わしました。

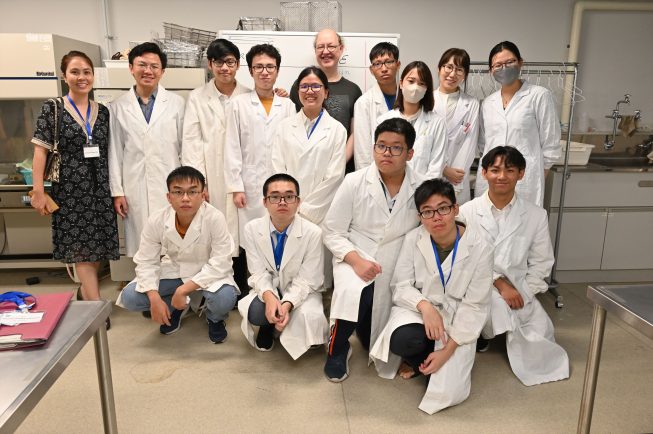

7月5日には、理学研究科の教員による模擬講義と模擬実験を受講し、7月6日には、吹田キャンパスの4つの研究施設(レーザー科学研究所、核物理研究センター、蛋白質研究所、SANKEN)を訪問しました。生徒たちは熱心に各研究施設を見学し、多くの質問をしていました。

最終日の7月7日の午前には、理学研究科の学生と大阪城を訪問し、午後には理学研究科・理学部の学生との意見交換会および夕食会を開催しました。意見交換会では、理学研究科・理学部の学生4名が、大阪大学での生活についてプレゼンテーションを行ったのち、HSGSの生徒が学校紹介を行いました。また、夕食会ではHSGSの生徒たちによる伝統的なダンスパフォーマンスが披露されました。意見交換会と夕食会を通して、理学研究科・理学部の学生とHSGSの生徒間の交流および相互理解がさらに深まりました。

今回訪問した生徒たちが、将来の大阪大学の留学生や国際共同研究パートナー、あるいは将来のさくらサイエンスプログラムの引率者となり、新たな交流の架け橋になってもらえるものと期待します。

7月3日 オリエンテーション

7月3日 キャンパスツアー

7月4日 ロート製薬株式会社への訪問

7月5日 模擬講義(数学、物理)、模擬実験(化学)の受講の様子

7月6日 吹田キャンパスでの研究施設訪問の様子

7月7日

台湾・国立台湾大学からの来訪について

2023年6月8日(木)、国立台湾大学(National Taiwan University)のご一行(以下10名)が当研究科を訪問されました。

1. Chun-Chieh WU (吳俊傑), Dean of the College of Science

2. Su-Ling YEH (葉素玲), Associate Dean, Department of Psychology

3. Jiun-Huei Proty WU (吳俊輝), Professor, Department of Physics & Institute of Astrophysics

4. Pao-Ti CHANG (張寶棣), Chair/ Professor, Department of Physics

5. Jerry Chun Chung CHAN (陳振中), Chair/ Professor, Department of Chemistry

6. Tai-Li CHOU (周泰立), Chair/ Distinguished Professor, Department of Psychology

7. Jr-Chuan HUANG (黃誌川), Chair/ Professor, Department of Geography

8. Cheng-Ku YU (游政谷), Chair/ Professor, Department of Atmospheric Sciences

9. Chen-fen HUANG (黃千芬), Incoming Director/ Professor, Institute of Oceanography

10. Wen-Chin HUANG (黃文瑾), Staff, College of Science

午前の部は、当研究科から久保孝史教授、香門悠里講師が参加し、双方の組織や教育制度を紹介するとともに、部局間交流協定およびダブル・ディグリー・プログラム協定締結も視野に入れた今後の交流について懇談を行いました。

昼食後、キャンパスツアーの一環として大阪大学総合学術博物館、総合図書館、国際交流サロンを見学しました。

その後、「物理学・宇宙地球科学」「化学」の分野別にセッションを開催しました。

本研究科からは、兼村晋哉教授、青木正治教授、越野幹人教授(以上、物理学専攻)、松本浩典教授、寺田健太郎教授(以上、宇宙地球科学専攻)、久保孝史教授、舩橋靖博教授(以上、化学専攻)が参加し、研究内容の紹介や情報交換が行われました。

最後に参加者が一堂に会し、教育、研究における今後の具体的な交流計画について意見交換を行いました。両大学の親交を深める有意義な機会となりました。

(物理学専攻・宇宙地球科学専攻)

(化学専攻)

台湾・国立台湾師範大学からの来訪について

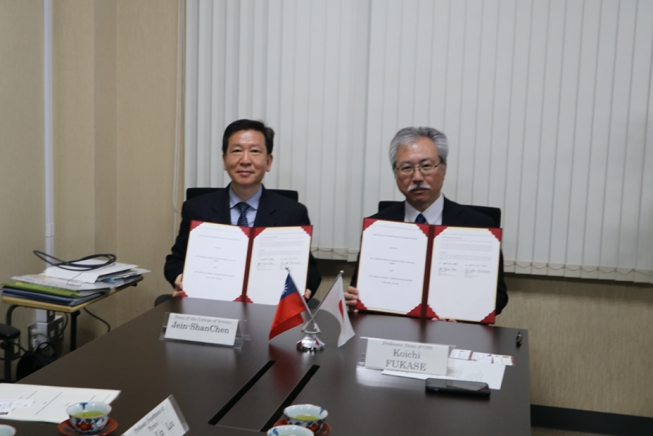

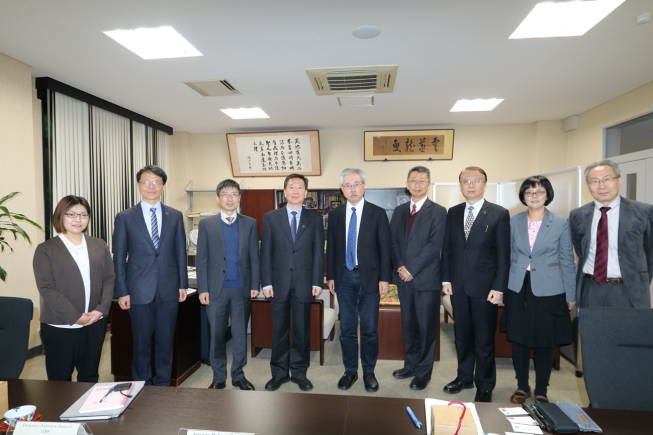

2023年4月25日(木)台湾・国立台湾師範大学のJein-Shan Chen理学研究科長御一行が深瀬 浩一研究科長を訪問され、ダブル・ディグリー・プログラム協定の調印式を行いました。

当研究科からは、久保 孝史 教授、香門 悠里 講師が同席し、今後の組織的な交流に向けた意見交換を行いました。

中国・中国科学院大学からの来訪について

2023年4月20日(木)中国の中国科学院大学 (UCAS)のXI, Yong外務部部長御一行が深瀬 浩一研究科長を表敬訪問されました。

当研究科からは、香門 悠里講師、清水 朋子事務長補佐、大石 久之大学院係長が同席し、双方の組織や教育研究活動等を紹介するとともに、部局間協定とダブル・ディグリー・プログラムの締結を視野に入れた今後の交流に関して懇談をしました。

バングラデシュ・ジャショア科学技術大学からの来訪について

2023年3月27日(月)バングラデシュのジャショア科学技術大学 (JUST)のMd. Anwar Hossain名誉副理事長とKishor Mazumder准教授が、深瀬 浩一 研究科長を表敬訪問されました。

当研究科からは、深瀬 浩一 研究科長、久保 孝史 副研究科長、香門 悠里 講師、大石 久之 大学院係長が同席し、双方の組織や教育研究活動等を紹介するとともに、部局間協定の締結を視野に入れた今後の交流に関して懇談をしました。

フィリピン・デラサール大学 訪問について

令和5年3月13日(月)-15日(水)の3日間にわたり、デラサール大学(DLSU)化学科を訪問しました。

本研究科からは、化学専攻の村田 道雄 教授 、梶原 康宏 教授 (専攻長) ならびに舩橋 靖博 教授 (SISCコース長)と、技術部の戸所 泰人 博士 の計4名が参加しました。

双方の化学科の研究活動の紹介をはじめ、本研究科英語コースの一つであるSISCやダブル・ディグリー・プログラム(DDP)の説明を行い*1、国際的な共同研究と学生交流を促進する話し合いや情報交換が行われました。同時に、本研究科分析室の核磁気共鳴(NMR)の装置とその測定の成果や、本装置を海外から遠隔操作するリモート分析の説明も行いました。さらに現地の学生の教育の向上を目的とした村田教授によるNMR分析の原理や解析の授業を開講し、実際の装置の操作の講習会も行われました*2。

今回の訪問による交流の成果にもとづき、今後もさらなる国際的な研究交流と人材育成を推し進めていきます。

*1 本研究科のSISCやDDPの説明会には、DLSUのご紹介によって、フィリピン大学とアテネオ大学の関係者にもご参加いただきました。

*2 この講習会は、DLSU Central Instrumentation Facilityに導入された装置を使用し、JEOL 朝倉 克夫 博士のご協力のもとで行われました。

タイ・マヒドン大学 訪問について

令和5年2月27日(月)-28日(火)の2日間にわたり、マヒドン大学の理学部、教養学部、インターナショナルカレッジをそれぞれ訪問しました。

本研究科の参加者は、久保 孝史 副研究科長、保坂 淳 IPCコース長、舩橋 靖博 SISCコース長、浦川 理 准教授(国際交流委員)、Luke Ueda-Sarson 准教授と白石 勇貴 准教授 (IUPS)、藤平 愛美 講師(日本語日本文化教育センター) の計7名でした。

この訪問先では大学間ならびに部局間の国際交流を促進するための情報交換を行いました。とくにマヒドン大学理学部は本研究科の DDP協定先でもあることから、研究科英語コースのIPCやSISCへの大学院留学生の勧誘と国際的な研究交流に関する相談を行いました。 いずれも今後の発展が期待されます。

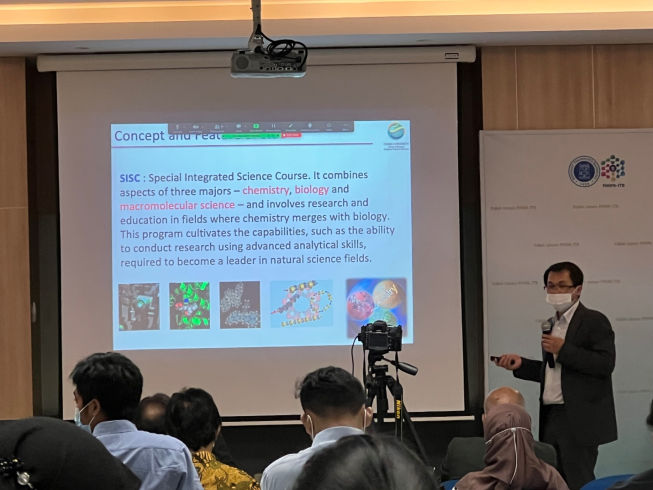

インドネシア・バンドン工科大とアイルランガ大 訪問について

令和4年10月31日~11月6日の間、インドネシア・バンドン工科大とアイルランガ大を訪問しました。

この海外訪問は、インドネシアの有力な大学で学ぶ学生に、本校への留学意欲を高めてもらうことを目的として、大阪大学本部とグローバルイニシアティヴ機構の主催で行われました。

本研究科からはLuca Baiotti准教授とAnas Santria助教が、それぞれIPC並びにSISC各プログラムを代表して参加しました。

バンドン工科大で行われたワークショップは、対面とZoomのハイブリッド形式で行われ、阪大側の教員や学生のプレゼンテーションが行われた後、各分野の研究に興味ある現地の学生のための相談会を実施しました。

アイルランガ大でも、同様に現地の教員や学生に対する研究科の教育研究プログラムを説明するプレゼンテーションを行い、それに関する質疑応答などを行いました。

今回の訪問による交流成果にもとづき、バンドン工科大とは DDP協定校としてさらなる国際的な研究交流と人材育成を推進します。

同様にアイルランガ大との国際交流も大いに深め、インドネシアの大学と本校の発展のために積極的に展開していきます。

東南アジア6大学(タイ3大学、インドネシア2大学、フィリピン1大学)からの来訪について

2020年1月6日に、さくらサイエンスプランに基づく国際交流プログラム(1月12日まで)により、タイ3大学(チュラロンコン大、マヒドン大、カセサート大)から教員及び学生(計18名)が大阪大学理学研究科化学専攻を訪問しました。

続いて1月8日に、インドネシア2大学(バンドン工科大とパジャジャラン大2名)、フィリピン1大学(デラサール大2名)とマヒドン大学(3名)の計7名の教員がCAREN事業により訪問しました。

共同企画として1月9日にASEAN-OU化学シンポジウムが開催され、翌10日にはさくらサイエンスプログラムの第2回日本-タイ化学ミニシンポジウムが開催されました。東南アジア6大学からの招待講演や学生講演に本学の教員の講演も交え、さらにそれぞれの出身国の留学生によるポスター発表や所属研究室のラボツアーが行われるなど、海外からの来訪者と本研究科の間で学術を介した人的な交流が深まりました。

オーストラリア・マッコーリー大学からの来訪について

2019年10月11日(金)オーストラリア・マッコーリー大学理工学部のRichard de Grijs副学部長御一行が田島 節子研究科長を表敬訪問されました。

当研究科からは、Luca BAIOTTI特任准教授、卓 姸秀 講師が同席し、双方の研究内容等を紹介するとともに、今後の学生交流について懇談を行いました。

インドネシア大学御一行の来訪について

2018年11月9日(金)インドネシア大学のAbdul Haris数理自然科学研究科長御一行が田島 節子研究科長を訪問されました。

当研究科からは、久野 良孝 教授、Luca BAIOTTI特任准教授、卓 姸秀 講師が同席し、双方の研究内容等を紹介するとともに、ダブル・ディグリー協定の締結を視野に入れた今後の交流の可能性について懇談を行いました。

タイ・チェンマイ大学御一行の来訪について

2018年9月21日(金)タイ・チェンマイ大学のThoranin Chairuangsri理学研究科長御一行が田島 節子研究科長を訪問され、ダブル・ディグリー・プログラム協定の調印式を行いました。

当研究科からは、久保 孝史 教授、今野 巧 教授、Luca BAIOTTI特任准教授が同席し、双方の研究内容等を紹介するとともに、本協定に基づく学生の受入れ等について懇談を行いました。

シンガポール・南洋工科大学御一行の来訪について

2018年8月10日(金)シンガポール・南洋工科大学のKhin Yong Lam副学長御一行が田島 節子研究科長を訪問され、ダブル・ディグリー・プログラム協定の調印式を行いました。

当研究科からは、橋爪 章仁 教授、Luca BAIOTTI特任准教授、卓 姸秀 講師が同席し、今後の組織的な交流に向けた意見交換を行いました。

オランダ・ライデン大学からの来訪について

2018年7月20日(金)オランダ・ライデン大学のAgur Sevink 教授、化学専攻修士課程の学生団(25名)が理学研究科を訪問されました。

当研究科からは、深瀬 浩一 教授を代表に、久保 孝史 教授、卓 姸秀 講師が同席し、大学の組織や研究内容の紹介と、今後の学生交流の可能性について懇談を行いました。

ライデン大学の学生訪問団は当研究科化学専攻の学生と研究施設見学を行った後、学内食堂で昼食を共にし交流を深めました。

オーストラリア・モナシュ大学への訪問について

2017年12月7日(木)理学研究科国際交流委員会委員長の久野 良孝 教授が、部局間学術交流協定締結のため、オーストラリア・モナシュ大学理学部を訪問しました。

協定の調印式では、モナシュ大学理学部からJordan Nash学部長や副学部長ら4名が出席し、本協定に基づく教育・研究交流の促進について懇談するとともに、博士後期課程の学生を対象としたJoint Supervision Agreementの締結に向けた協議を行いました。

台湾・國立交通大学からの来訪について

2017年11月6日(月)台湾・國立交通大学のHenry Horng-Shing Lu 副学長と増原 宏 教授が田島 節子研究科長を表敬訪問されました。

当研究科からは、久保 孝史 教授が同席し、双方の研究内容等を紹介するとともに、今後の学生交流について懇談を行いました。

オーストラリア・モナシュ大学からの来訪について

2017年6月7日(水)オーストラリア・モナシュ大学理学部のSteven J. Langford副学部長が田島 節子研究科長を表敬訪問されました。

当研究科からは、久野 良孝 教授、金澤 浩 特任教授、Luca BAIOTTI特任准教授が同席し、双方の研究内容等を紹介するとともに、部局間協定の締結を視野に入れた今後の交流の可能性について懇談を行いました。

イギリス・マンチェスター大学からの来訪について

2017年5月19日(金)イギリス・マンチェスター大学のStephen Flint国際担当副学長補佐御一行が田島 節子研究科長を表敬訪問されました。

当研究科からは、田島 節子 研究科長、久保 孝史 教授、西田 宏記 教授、松野 健治 教授、橋爪 章仁 教授、芝井 広 教授、久野 良孝 教授、金澤 浩 特任教授、Luca BAIOTTI特任准教授が同席し、双方の組織や教育研究活動等を紹介するとともに、今後の交流に関する意見交換を行いました。

シンガポール・南洋工科大学御一行の来訪について

2017年5月8日(月)シンガポール・南洋工科大学のKhin Yong Lam副学長御一行が田島 節子研究科長を表敬訪問されました。

当研究科からは、Luca BAIOTTI特任准教授、卓 姸秀 講師が同席し、双方の研究内容等を紹介するとともに、ダブル・ディグリー協定の締結を視野に入れた今後の交流の可能性について懇談を行いました。

インドネシア・インドネシア科学院御一行の来訪について

2017年3月9日(木)インドネシア・インドネシア科学院冶金・素材研究所のAndica W. Pramono研究所長御一行が当研究科を訪問され、部局間学術交流協定の調印式を行いました。

当研究科からは、常深 博 研究科長を代表に、小川 琢治 教授、MURNI HANDAYANI特任助教が同席し、双方の研究内容等を紹介するとともに、今後の交流に関して懇談を行いました。

ブルネイ・ブルネイ ダルサラーム大学への訪問について

2017年3月2日(木)常深 博 研究科長らが、学術融合促進調査研究のため、ブルネイ・ブルネイ ダルサラーム大学理学部を訪問しました。

当研究科からは、常深 博 研究科長を代表に、卓 姸秀 講師、酒井 啓太 事務職員が同席し、双方の研究内容や教育研究支援体制等を紹介するとともに、今後の交流に関して懇談を行いました。

オーストラリア・マッコーリー大学への訪問について

2017年2月21日(火)常深 博 研究科長らが、学術融合促進調査研究のため、オーストラリア・マッコーリー大学理工学部を訪問しました。

当研究科からは、常深 博 研究科長を代表に、寺田 健太郎 教授、卓 姸秀 講師、米山 友景 大学院生が同席し、双方の研究内容や教育プログラム等を紹介するとともに、今後の交流に関して懇談を行いました。

オーストラリア・マッコーリー大学御一行の来訪について

2016年11月18日(金)オーストラリア・マッコーリー大学理工学部のBarbara Messerle学部長御一行が当研究科を訪問され、部局間学術交流協定の調印式を行いました。

当研究科からは、常深 博 研究科長を代表に、近藤 忠 教授、寺田 健太郎 教授、久野 良孝 教授、Luca BAIOTTI特任准教授、卓 姸秀 講師が同席し、双方の研究内容等を紹介するとともに、今後の交流に関して懇談を行いました。

シンガポール政府・大学関係者御一行の来訪について

2016月9月29日(木)シンガポール・シンガポール科学技術庁(A*STAR)のAlfred HUAN Executive Director、Tan Eng Chyeシンガポール国立大学副学長、Yue Chee Yoon南洋工科大学副学長、Chong Tow Chongシンガポール工科デザイン大学副学長ら御一行が理学研究科を訪問されました。

当研究科からは、久保 孝史教授を代表に、橋爪 章仁 教授、金澤 浩 特任教授、Luca BAIOTTI特任准教授、卓 姸秀 講師が同席し、双方の組織を紹介するとともに、今後の学生交流の可能性について懇談を行いました。

台湾・国立清華大学御一行の来訪について

2016年6月2日(木)台湾・国立清華大学理学院の劉 瑞雄院長御一行が当研究科を訪問され、ダブル・ディグリー・プログラム協定の調印式を行いました。

当研究科からは、深瀬 浩一 副研究科長を代表に、黒木 和彦 教授、久保 孝史 教授、青島 貞人教授、久野 良孝 教授、金澤 浩 特任教授、Luca BAIOTTI 特任准教授、卓 姸秀 講師が同席し、双方の研究内容等を紹介するとともに、本協定に基づく学生の受入れについて懇談を行いました。

オーストラリア・マッコーリー大学御一行の来訪について

2016年4月11日(月)オーストラリア・マッコーリー大学理学部のMichael HEIMLICH副学部長御一行が常深 博 研究科長を表敬訪問されました。

当研究科からは、田島 節子 教授、長峯 健太郎 教授、久野 良孝 教授、Luca BAIOTTI特任准教授、卓 姸秀 講師が同席し、双方の研究内容等を紹介するとともに、部局間学術交流協定の締結を視野に入れた今後の交流の可能性について懇談を行いました。

タイ・スワンクラープ高等学校御一行の来訪について

2016年1月26日(火)タイ・スワンクラープ高等学校御一行が理学研究科を訪問され、同校卒業生の本学への進学を中心とした今後の交流の可能性等について懇談を行いました。

懇談には理学部・理学研究科で学ぶタイ出身の2人の留学生も同席し、自身の大阪大学での留学経験などを紹介しました。

台湾・国立新竹教育大学理学院長御一行の来訪について

2016年1月21日(木)台湾・国立新竹教育大学の貝 瑞祥 理学院長御一行が常深 博 研究科長を表敬訪問され、部局間学術交流協定の調印式を行いました。

当研究科からは、篠原 厚 教授、久保 孝史 教授、田島 節子 教授、水谷 泰久 教授、松野 健治 教授、橋爪 章仁 教授、卓 姸秀 講師が同席し、双方の組織や研究内容を紹介するとともに、今後の学術交流について懇談を行いました。

韓国・尚文高等学校御一行の来訪について

2016年1月18日(月)韓国のソウルに所在する尚文高等学校 (Sangmoon High School) の高校生45名が大阪大学を訪問しました。深瀬インターナショナルカレッジ長の歓迎挨拶で始まったプログラムでは、グローバルアドミッションズオフィスやインターナショナルカレッジ等の留学プログラムの説明、インターナショナルカレッジの模擬授業のほか先輩留学生との懇談会がありました。午後からは、理系と文系のグループに分かれて、理学研究科の久野教授、村田教授、宗像教授、松野教授、西田教授、柿本教授の研究室と文学研究科を見学し、各研究室の研究テーマについての説明を受け、活発に質問するなど、楽しい時間を過ごしました。

マレーシア・マラヤ大学御一行の来訪について

平成27年11月24日、マレーシア・マラヤ大学理学研究科の Zanariah Abdullah 研究科長御一行が常深 博 研究科長を表敬訪問され、ダブル・ディグリー・プログラム協定の調印式を行いました。

本研究科からは、久野 良孝 教授、田島 節子 教授、能町 正治 教授、久保 孝史 教授、舩橋 靖博 教授、金澤 浩 特任教授、Baiotti Luca特任准教授、TAK YON-SOO 講師が同席し、今後の学生交流について懇談を行いました。

イギリス・リーズ大学 生物科学部 学部長の来訪について

平成27年10月6日(火)、イギリス・リーズ大学生物科学部のJohn Ladbury 学部長とリーズ大学日本事務局の水森 愛子 様が理学研究科を訪問されました。

本研究科からは、常深 博 研究科長、深瀬 浩一 副研究科長、久保 孝史 教授、柿本辰男 教授、水谷 泰久 教授、西田 宏記 教授、昆 隆英 教授、TAK YON-SOO 講師、坂口 愛沙 助教が同席しました。

両学部/研究科の組織や研究内容の紹介と、今後の共同研究の可能性についてディスカッションが行われました。また、ダブル・ディグリー・プログラムなどの交換留学システムの説明とともに、両学部/研究科間の学生交流について懇談が行われました。

ベトナム・ホーチミン市国家大学御一行の来訪について

平成27年7月29日、ベトナム・ホーチミン市国家大学理科大学の Tran Linh Thuoc 学長御一行が篠原 厚 研究科長を表敬訪問され、ダブル・ディグリー・プログラム協定の調印式を行いました。

本研究科からは、久野 良孝 教授、田島 節子 教授、岸本 忠史 教授、寺田 健太郎 教授、浦川 理 講師が同席し、今後の学生交流について懇談を行いました。

台湾・国立清華大学御一行の来訪について

平成27年7月27日、台湾・国立清華大学のAnn-Shyn-Chiang生命科学院長御一行が篠原 厚 研究科長を表敬訪問され、ダブル・ディグリー・プログラム協定の調印式を行いました。

本研究科からは、小川 哲生 教授、久野 良孝 教授、松野 健治 教授、柿本 辰男 教授、高木 慎吾 教授、金澤 浩 特任教授が同席し、今後の学生交流について懇談を行いました。

フィリピン・デ・ラ・サール大学副学長御一行の来訪について

平成27年7月3日(金)、フィリピン・デ・ラ・サール大学のMyrna S. Austria副学長御一行が来訪し、本部301会議室で岡村康行理事・副学長同席の下、ダブル・ディグリー・プログラム協定の調印式を行いました。

本研究科からは、篠原 厚研究科長、久野良孝教授、岸本忠史教授、久保孝史教授、金澤 浩特任教授が同席し、この協定が実質的なプログラムになるように固い握手を交わし、門出を祝いあいました。

握手を交わすArlene A. Pascasio研究科長と篠原 厚研究科長

デ・ラ・サール大学御一行と理学研究科出席者

イギリス・マンチェスター大学生命科学部副学部長御一行の

来訪について

平成27年5月18日(月)、イギリス・マンチェスター大学生命科学学部のRobert C. Ford副学部長御一行が理学研究科を訪問されました。

本研究科からは、久野 良彦 教授、柿本 辰男 教授、西田 宏記 教授、金澤 浩 特任教授、Baiotti Luca特任准教授、浦川 理 講師、卓 妍秀 助教が同席し、今後の学生交流の可能性について、懇談が行われ、懇談後に生物学専攻の研究室を見学されました。

インド科学教育研究大学 (IISER) 御一行の来訪について

平成27年2月27日(金)、インド国内に5校設立されている科学教育研究大学のDirector御一行が、篠原 厚 研究科長を表敬訪問されました。

本研究科からは、深瀬 浩一 教授、盛田 健彦 教授、花咲 徳亮 教授、水谷 泰久 教授、柿本 辰男 教授、山口 浩靖 教授、寺田 健太郎 教授、金澤 浩 特任教授、浦川 理 講師が同席し、学生交流及び共同研究における連携の可能性について、懇談を行いました。

インドネシア・バンドン工科大学数学及び自然科学部長の

来訪について

平成27年2月19日(木)、バンドン工科大学のUmar Fauzi 数学及び自然科学部長御一行が、篠原厚 研究科長を表敬訪問し、ダブルディグリー協定の調印式を行いました。

本研究科からは、久野 良彦 教授、岸本 忠史 教授、久保 孝史 教授、金澤 浩 特任教授、Baiotti Luca特任准教授、卓 妍秀 助教が同席し、調印式の後、今後の学生交流について懇談を行いました。

ベトナム・ホーチミン市国家大学理科大学学長の来訪について

平成27年1月21日(水)、ベトナム・ホーチミン市国家大学理科大学の Tran Linh Thuoc 学長御一行が、篠原 厚 研究科長を表敬訪問されました。

本研究科からは、久野 良彦 教授、岸本 忠史 教授、久保 孝史 教授が同席し、今後のダブルディグリー及びデュアルディグリーの可能性について、懇談を行いました。